人口の半数以上が農村部に居住するインド。同国では、医療インフラが未熟な農村部で質の高い医療へのアクセスを実現するオンライン診療アプリが数多く存在する。

その中で、インドの大手オンライン診療アプリとして地位を確立しているのが「MediBuddy(メディバディ)」だ。今回は同アプリをインド在住の筆者が実際に使い、特に良いUX(ユーザ体験)だと感じた部分を3つ紹介する。

インドの医療とオンライン診療の状況

インドの医療制度の最大の特徴は、公的医療機関では無料で受診できる点である。ただ、公的医療機関は全体のおよそ25%程度で、長い順番待ちが発生することも多い。

また人口1万人当たりの医師数は日本が約27人なのに対し、インドは約8人と医師不足が深刻で、特に農村部での医療アクセスは乏しい。

そんなインドだが、オンライン診療は日本より浸透が進んでいるといえそうだ。インドのオンライン診療市場は2022年時点で11億ドル(約1,649億円)と推定されている。

一方の日本は2021年時点で41億円程度であり、その差は約40倍。人口比を加味しても大きく差がつけられている。また、日本では、2021年時点では「オンライン診療可能」な医療機関は15.2%、「初診からオンライン診療可能」な医療機関は6.45%に留まる(参考)。

※「オンライン対応可能な診療機関」が実際にどの程度オンライン診療を行っているかは、データがないため不明である。

インドには上記に対応するデータはないが、インドのオンライン医療の伸びは特にコロナ禍において目覚ましかったといわれている。例えば、インドの大手の医療アプリ「Practo(プラクト)」のレポートによると、Practoを通したオンライン医療相談は2020年3月1日から5月31日までに500%増加し、期間中、約5,000万人のインド人がオンラインで医療サービスを利用したという。

予約・オンライン診療・薬の配送を一貫して提供する「MediBuddy」

今回取り上げるMediBuddyは2000年に創業された、本社をバンガロールに置くインド企業だ。

同社はオンライン診療アプリを2015年にローンチし、現在は22の専門分野にわたる9万人以上の医師、7,100以上の病院や診療所、2,500の薬局へのアクセスを提供している。

また、従業員は1,500人以上、拠点数は22。現在までに1億9,000万ドル以上の資金を調達しており、評価額は5億ドル近くに達しているという。

シェア率は不明だが、現地メディアが執筆する「オンライン診療アプリランキング」のような記事では常に上位に入っており、インドのオンライン診療アプリの中では有名であることは間違いない。

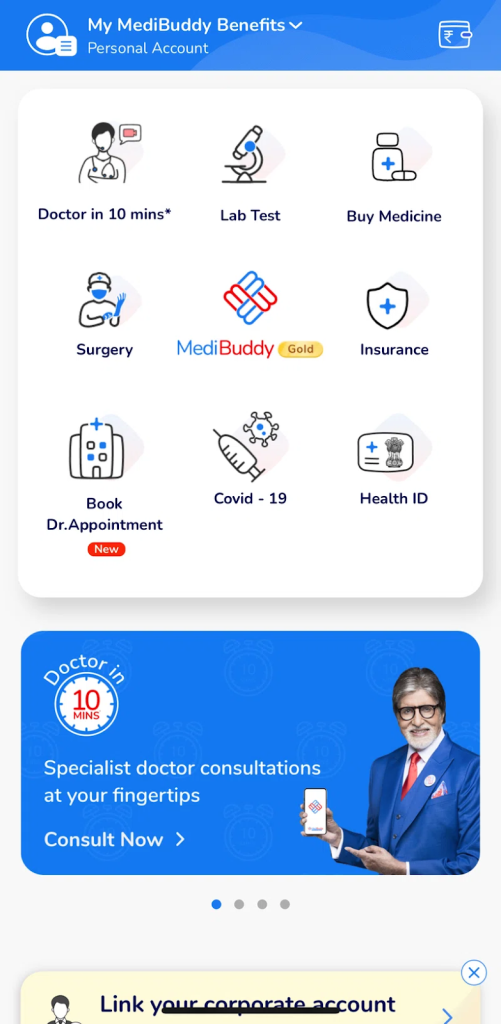

Image Credit:筆者によるMediBuddyアプリのスクリーンショット

インドには多くの医療系のアプリがあり、それらと比較した時にMediBuddyは、備えている機能自体に大きな差があるわけではない。

その中でも今回MediBuddyを取り上げるのは、筆者がいくつかのインドのオンライン診療アプリを使う中で、細かい部分ではあるものの、MediBuddyがいくつかの点で他社とは異なる良いユーザ体験を提供していると感じたからだ。

以下に3つにポイントを絞り、筆者が良いと感じたユーザ体験を紹介する。

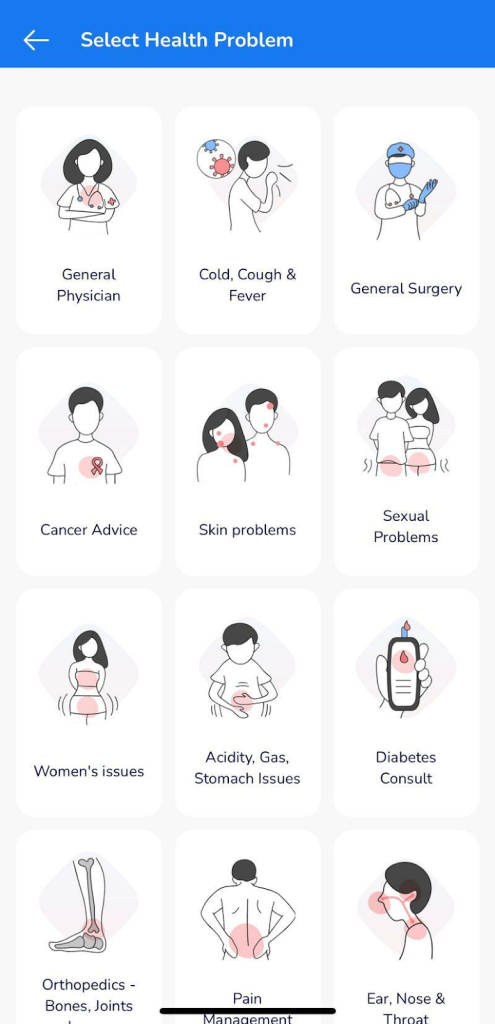

①診療科ではなく、「自分の問題」から選べる

Image Credit:筆者によるMediBuddyアプリのスクリーンショット

一般的な病院になぞらえると、「皮膚科」「内科」などの診療科を最初に選択することが多いと思うが、そのイメージである。

他のオンライン診療アプリでも、診療科を最初に選択させるところは多いが、MediBuddyはそれらとは異なり診療科ではなく、「皮膚の問題」「女性の問題」「風邪、咳と熱」のように「あなたの健康の問題(”Your Health Problem”)」を選択させる形になっている。

患者側は医療に詳しいわけではないため、自分の困りごとがどの診療科に分類されるかわからないこともあるだろう。

ユーザ目線に立った、親切なカテゴリ表示だと感じる。

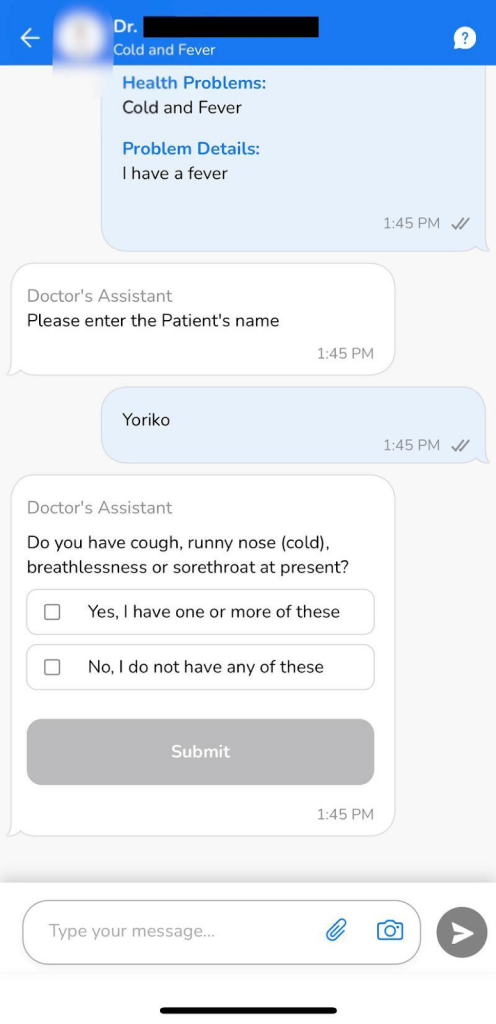

②チャットbotの活用で、やりとりを短縮できる

またMediBuddyが少しユニークなのは、診察が始まる前にチャットbotで基本的な質問をすることだ。

多くは選択式で、ユーザの症状に関することを深掘りするという流れだ。

Image Credit:筆者によるMediBuddyアプリのスクリーンショット

事前に回答した情報はオンライン診療開始前に医師に伝達される。これにより、より効率的に診療ができるというわけだ。

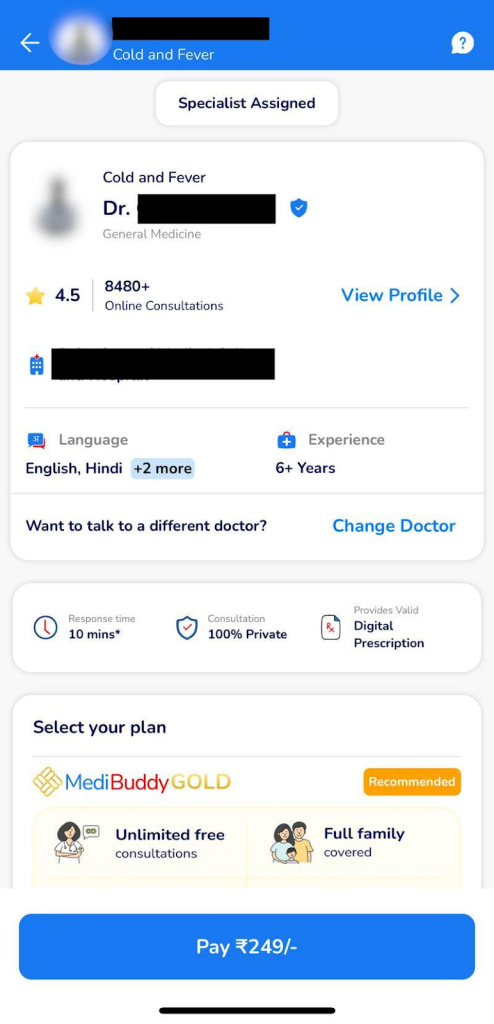

③病院選択はなし。「ユーザの問題を解決できる医師」が自動でアサインされる

日本のオンライン診療アプリは、診療科などで絞り込むことはできても、基本的にはまず「病院から選ぶ」という手順のものが主流だ。

一方でMediBuddyでは、ユーザがの健康問題や診療科を入力すれば、病院や医師選択の必要なく、その問題を解決できる医師が自動的にアサインされる。

※何らかの理由で別の医師に診て欲しいと思う場合は、以下の画面の「Change Doctor」から変更することも可能。

Image Credit:筆者によるMediBuddyアプリのスクリーンショット

一方でMediBuddyは病院は関係なく、「ユーザの問題を解決できる医師」をアサインするという形だ。医療機関の場所に関係なく適切な医者をアサインできる、というオンラインの強みを活かした体験設計だと言える。

なお、これはMediBuddyに限ったことではなく、インドのオンライン診療アプリ全般に共通する点だ。

ユーザ目線で、オンラインならではの体験設計が理想

Image Credit:MediBuddy

現時点の日本のオンライン診療は、

・「かかりつけ医がいる方の再受診」のニーズが高いこと

・厚生労働省によるオンライン診療に関する指針が「かかりつけ病院と患者をつなぐ」ことに主眼を置かれていること(参考)

などの理由から、現在のようなサービス設計になっているのかもしれない(筆者の仮説である)。

ただユーザ目線で考えると、オンライン診療を使う際は、オンラインだからこそ「どこの病院のどの先生でも良いから、自分の問題を解決してほしい」というニーズも十分に多くありうるのではないだろうか。

例えば風邪をひき、「早く診断をしてもらって風邪薬が欲しいな」と思ってアプリを開いた時に「どこの病院にかかりたいですか」と聞かれるのは、筆者としては正直なところ違和感がある。

現時点では日本のオンライン診療は「かかりつけ医にオンラインでもかかるサービス」が主流だ。

ただ今後は「オフラインのオンラインへの置き換え」のみではなく、インドのオンライン診療アプリのような、オンラインの強みをより活かした診療スタイルが広がることを期待する。

参考・引用元:MediBuddy

【著者プロフィール】

滝沢頼子/株式会社hoppin

東京大学卒業後、UXコンサルタントとして株式会社ビービットに入社。上海オフィスの立ち上げ期メンバー。

その後、上海のデジタルマーケティング会社、東京のEdtech系スタートアップを経て、2019年に株式会社hoppinを起業。UXコンサルティング、インドと中国の市場リサーチや視察ツアーなどを実施。インドのバンガロール在住。

- Original:https://techable.jp/archives/235393

- Source:Techable(テッカブル) -海外テックニュースメディア

- Author:Haruka Isobe

Amazonベストセラー

Now loading...