【“休む”を知る】#4

いまや多くの人が利用しているスマートウォッチ。ではそのスマートウォッチ、どういう目的で毎日装着していますか? SNSやメール、着信の通知も助かる機能ではありますが、ただ着けているだけで身体データを計測し続け蓄積してくれること、これも大きなメリットのひとつです。歩数や睡眠時間をはじめとしたさまざまなデータを集め、中長期の変化や現在の状態を把握でき、さらには生活習慣のアドバイスまでしてくれる。せっかく使っているなら、これを活かさないのはもったいない。

そして、“身体が休めているか”も分かります。そこで、しっかり休むためにスマートウォッチをどう活かせばいいのか。そして現在、多くのメーカーから発売されているスマートウォッチはどういった違いがあるのか。Apple Watch歴10年で、さまざまなメディアでスマートウォッチのレビューをしてきたITライターの井上 晃氏が、発売中の各種スマートウォッチの機能解説と、自身がどう活用しているかをレポートします。

井上 晃|スマートフォンやタブレットを軸に、最新ガジェットやITサービスについて取材。Webメディアや雑誌に、速報、レビュー、コラムなどを寄稿する。Apple Watchの連載を執筆するなど、スマートウォッチについての造詣は深い。X

井上 晃|スマートフォンやタブレットを軸に、最新ガジェットやITサービスについて取材。Webメディアや雑誌に、速報、レビュー、コラムなどを寄稿する。Apple Watchの連載を執筆するなど、スマートウォッチについての造詣は深い。X

* * *

日の長さがガラッと変わるこの時期、気付かぬうちに心身が乱れていることも…。

そんな心身の不調を自力で整えていくのに、「漠然と頑張る」はNG。ダイエットで体重の変化をマネジメントするように、まず「現在の状態」を何かしらの数値として可視化しつつ、そこから習慣に変化を加え、その効果を数値として追っていくのがスマートなアプローチです。

昨今では、ピンからキリまで、市場に様々なスマートウォッチが普及したことで、手軽にヘルスケア関連のデータを記録できるようになりました。ただし、歩数や消費カロリーのように分かりやすい指標と比べると、睡眠をはじめとする多くのヘルスケア関連指標には、それがどんな意味を持つのか理解するのが難しいですよね。

そこで、ユーザー視点でスマートウォッチを「休養」に活用するための勘所を、改めて俯瞰して整理してみます。

■スマートウォッチでの測定が持つ意味

そもそも“スマートウォッチを使ってヘルスケアの指標を測定することに何の意味があるのか”をしっかり理解するのはなかなか難しいことです。さらに言ってしまえば、測定できた指標の数値を単体で見ただけでは意味を持たないことさえあります。

重要なのは「中長期的なデータを追いながら、緩やかな変化、あるいは急な異常の発生を知る」ということ。

「休養」をテーマに掲げるうえでは、スマートウォッチで身体の現状を可視化するための方法として、次の3つのアプローチがあることを理解しておくのが良いと思います。

1)「睡眠の質」を評価するもの

2)「疲労・回復の度合い」を表すもの

3)「体調変化の兆し」を知らせるもの

1つ目は、純粋な睡眠のモニタリング。何時から何時まで就寝していて、睡眠の深さがどのくらいなのかをチェックするものです。

▲Apple Watchの「睡眠」アプリもwatchOS 26でようやくスコア表示されるようになり、睡眠習慣の自己評価が行いやすくなった

▲Apple Watchの「睡眠」アプリもwatchOS 26でようやくスコア表示されるようになり、睡眠習慣の自己評価が行いやすくなった

測定した睡眠のデータは、グラフやスコアでチェックでき、場合によっては改善のアドバイスが表示されることも。こうした機能は細部こそ異なれど、大抵のブランドで利用できます。

2つ目は、疲労・回復の度合いを表す機能です。こちらはワークアウトを主用途に据えた機種で多く見かけます。基本的には、直前の運動の負荷を踏まえて、そこからの身体の回復度合いを判断する仕組み。

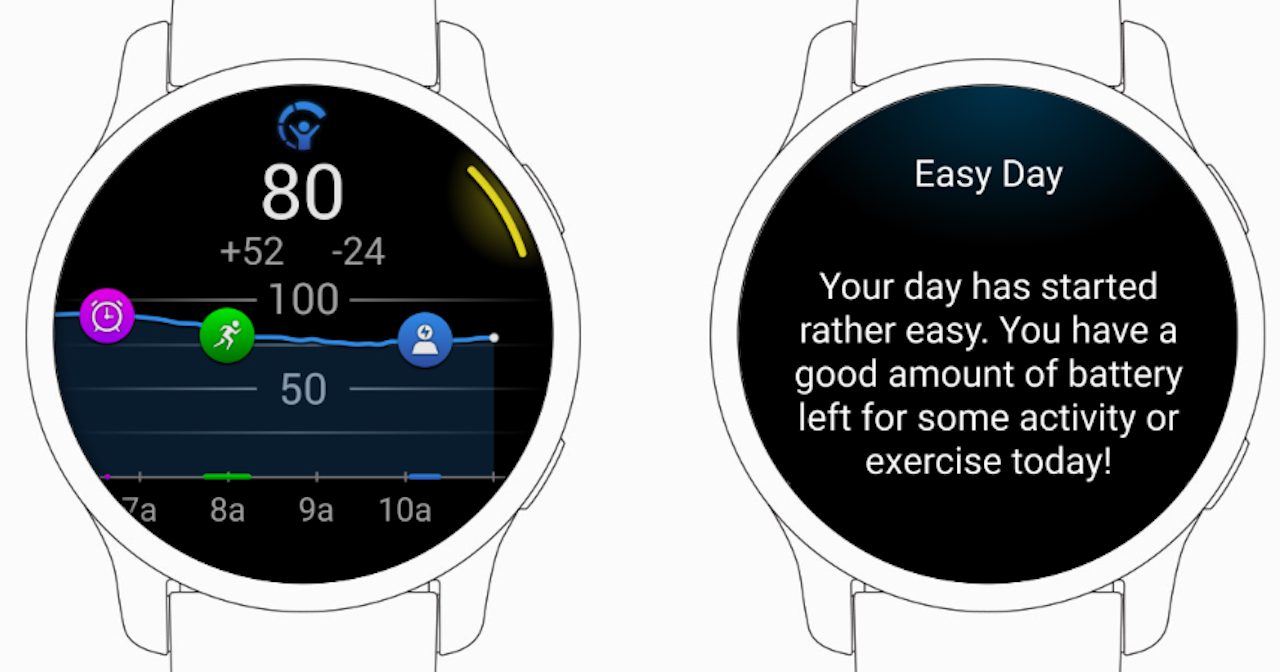

▲回復度合いをスコア化する機能としては、ガーミンの「ボディバッテリー」などが象徴的だ

▲回復度合いをスコア化する機能としては、ガーミンの「ボディバッテリー」などが象徴的だ

その回復度合いは、ワークアウト終了時からの経過時間だけでなく、睡眠の質や、HRV(心拍変動)などから推定する身体のストレスレベルなど、特定の指標を用いて複合的に算出されることもあります(詳細なアルゴリズムはブランドごとに異なるでしょうが)。

3つ目は、体調変化の兆しがわかるものです。例えば、皮膚温の変化から体調変化の兆候を可視化する機能があります。また、皮膚の発汗状態からストレスの度合いをチェックして気分の浮き沈みなどを記録する機能なども上手く活用すれば、月単位の周期で訪れる、気分や情緒の波を可視化するうえで役立ちます。

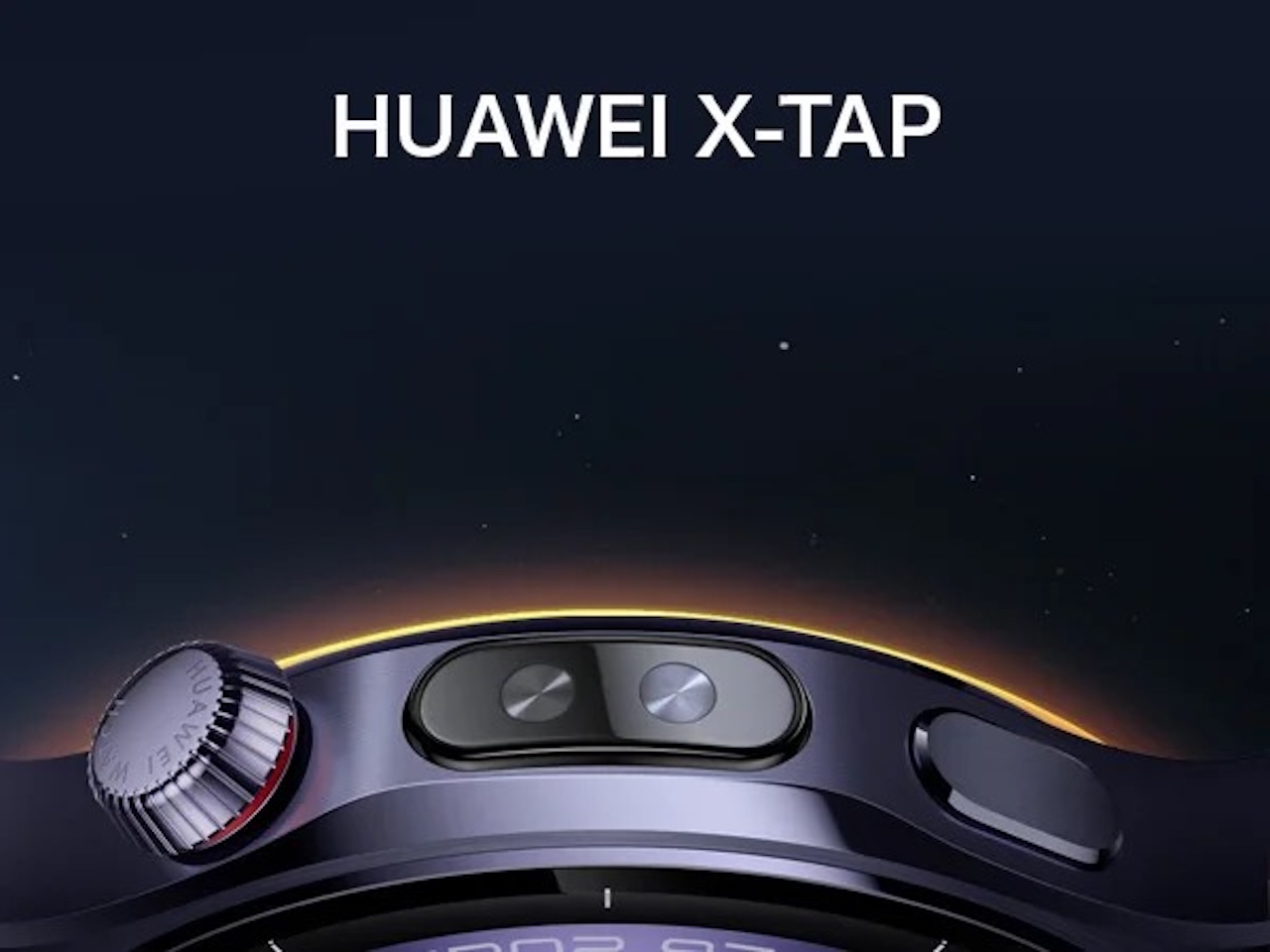

▲測定可能なヘルスケア指標が増えたことで、それを総合的に測定・評価するアプローチもメーカーごとに創意工夫が凝らされ出したフェーズにある。例えば、Apple Watchシリーズの「バイタル」アプリのように睡眠中の計測値をベースに評価するものだ。また、2025年6月発売の「HUAWEI WATCH 5」のように、センサー部(HUAWEI X-TAP:画像)に指を当てて総合的なヘルスケアチェックを行うような製品もある

▲測定可能なヘルスケア指標が増えたことで、それを総合的に測定・評価するアプローチもメーカーごとに創意工夫が凝らされ出したフェーズにある。例えば、Apple Watchシリーズの「バイタル」アプリのように睡眠中の計測値をベースに評価するものだ。また、2025年6月発売の「HUAWEI WATCH 5」のように、センサー部(HUAWEI X-TAP:画像)に指を当てて総合的なヘルスケアチェックを行うような製品もある

さらに、複数のヘルスケア指標をもとに総合的に体調の変化を評価するような、ユーザーにとってのお手軽判定機能が登場してきたことも最近のトレンドです。

こうした測定の多くは、基本的に睡眠時に取得できるデータを元にしているというのが重要なポイント。夜間のスマートウォッチの装着は、単に寝る時間を記録することを目的としているのではなく、体調の変化を知る上で必要なデータを取得する、という意味合いを持つのです。

■各ブランドの製品で測れるもの

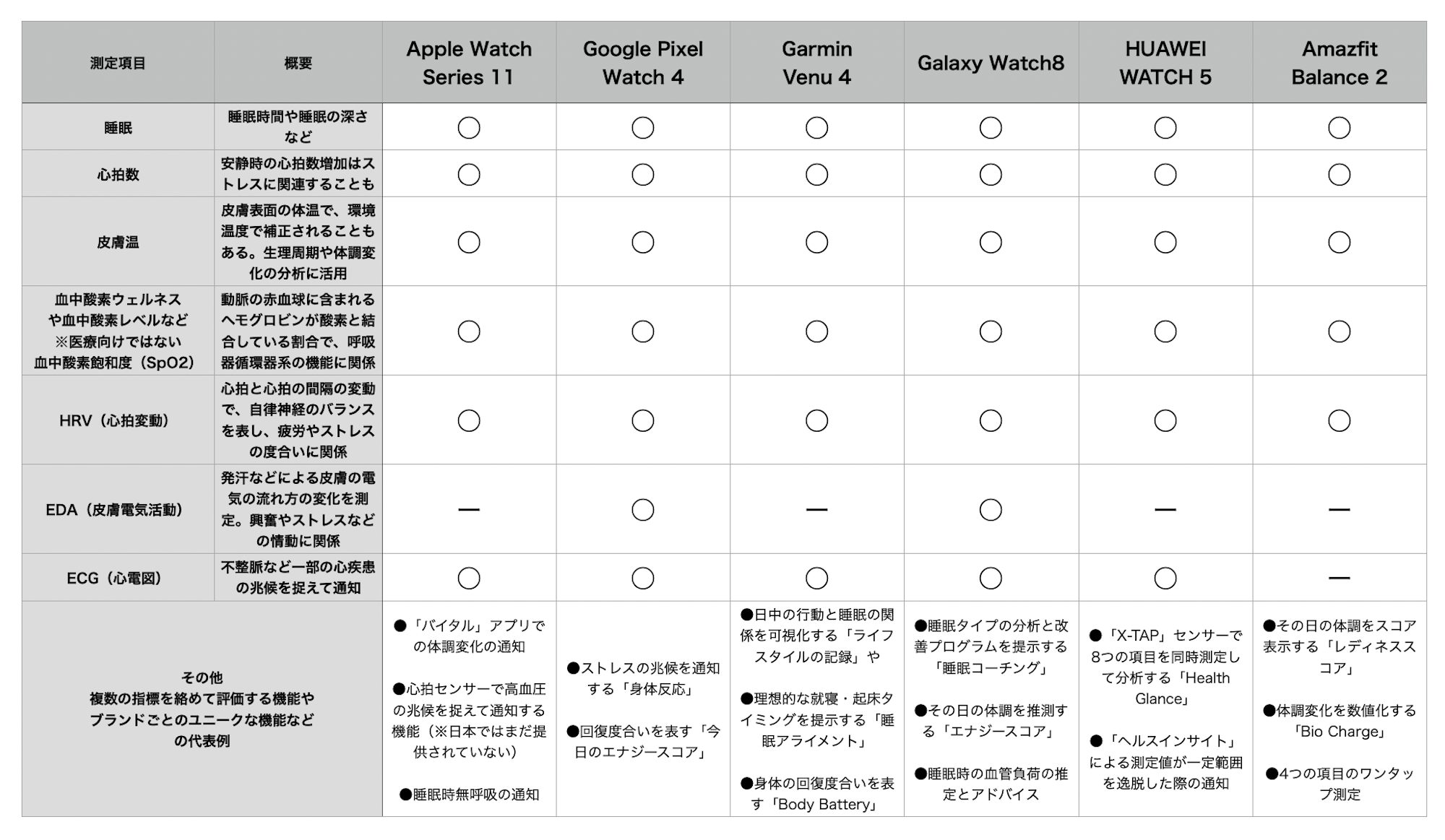

さて、スマートウォッチで測定できる具体的なヘルスケア関連指標などは、ブランドごとに異なります。ユーザー視点で製品を選ぶ際には、何を重視したいか、価格とのバランスを鑑みつつ比較検討する必要があります。

Apple、Google、Galaxy、HUAWEI、Garmin、Amazfitといった主要ブランドにおける、ヘルスケア視点での今季の主要機種について、機能を横断的に整理してみると、以下のようになります。

▲スマートウォッチの主要ブランドにおける主要な機種をピックアップして対応機能を比較(図は筆者作成)。EDAの対応有無などを除けば、測定できる項目自体に差は少ないのがわかる。もしヘルスケア機能を重視して比較検討する場合には、こうした項目のうち、重視したい指標についてバックグラウンドでの自動測定が可能かどうか(上記表組では割愛)、スコア化してわかりやすくユーザーに結果を提示する機能が整っているかどうか、などに注目すべきだろう

▲スマートウォッチの主要ブランドにおける主要な機種をピックアップして対応機能を比較(図は筆者作成)。EDAの対応有無などを除けば、測定できる項目自体に差は少ないのがわかる。もしヘルスケア機能を重視して比較検討する場合には、こうした項目のうち、重視したい指標についてバックグラウンドでの自動測定が可能かどうか(上記表組では割愛)、スコア化してわかりやすくユーザーに結果を提示する機能が整っているかどうか、などに注目すべきだろう

なお、たとえ同じヘルスケア項目の測定ができたとしても、その測定のためのセンサーやアルゴリズムは異なるため、測定精度にバラツキがあることも自然。さらに、バックグラウンドでの自動測定が可能か、手動での測定しか対応していなか、などの差があることもあります。

この辺りはレビュー等をチェックしつつ、候補を絞り込んだうえで実機で体験していくしか方法はないでしょう。

また、差別化するポイントとしては、複数の指標から結果をわかりやすく分析・提示してくれたり、独自の改善プログラムを提案してくれたり、といった機能に注目しておきましょう。

例えば、ガーミンジャパンの「Venu 4」では日中の行動と睡眠を関連付けて評価する仕組みがあったりするので、アクティブレスト(積極的休養)のアプローチを取り入れたい方などには、向いていると思います。

■10年使ってきてApple Watchはどんな存在になったか

かくいう筆者は初代のApple Watchを購入してから、10年ほど同シリーズを使ってきました。もちろんApple Watchだけを使ってきたわけではありませんが、メインで使っているスマートフォンがiPhoneのため、私用のメインのスマートウォッチは当然Apple Watchシリーズ。現在も2024年秋発売の「Apple Watch Series 10」を愛用しています。

筆者自身にとって、そんなApple Watchがどのような存在になっているかと自問してみると、やはり「生活習慣が乱れてきている」と感じたときに、自身の心身をチューニングするための「鏡」という役割が大きい。

「お腹が少したるんできた気がする」「朝起きれなくなってきた」「仕事が忙しくてずっと疲れている」「なんだかイライラしている日が増えた気がする」といったネガティブな変化に気づいたときには、それを修正するきっかけを得るために、サッと腕に装着するのです。

そんなときにまず確認する指標は、(1)「アクティビティ」アプリ内の活動量、と(2)「睡眠」アプリにおける「睡眠の長さ」の2つ。機器やサービスの進化によって小難しい指標や機能は増えたものの、結局のところ、しっかり歩いて規則正しく寝る、という2点が一番とっつきやすい指標だ、と個人的には思うからです。

▲Apple Watchの「アクティビティ」アプリ「週ごとの概要」画面(左)と、「睡眠」アプリの「過去14日」の画面(右)

▲Apple Watchの「アクティビティ」アプリ「週ごとの概要」画面(左)と、「睡眠」アプリの「過去14日」の画面(右)

運動不足ならば、日に約15分の散歩をして普段の活動量を+50kcal程度増やす。睡眠時間の平均が5時間だったら、意識的に早い就寝を心がけたり、可能なら昼寝を取ったりして平均5.5時間を目指す。そんな小さい目標値を決めながら習慣を少しずつ変化させていくのが、筆者流の等身大な使い方です。

言ってしまえば、「ヘルスケア」アプリで記録された「心拍変動」(HRV)のグラフを単体でチェックしても、それが何の意味を為すのかは筆者には解読できません。あくまでも「メーカーがわかりやすくまとめてくれた表示に頼るしかない」というのが、ヘルスケア指標の測定の実情です。

ゆえにここまで長々と解説してきて元も子もないですが、指標にこだわりすぎず、いかにストレスなく、シンプルにわかりやすく使うかも、長く使い続けるうえでは重要な要素だと思います。

もちろん、ここ数年はメーカーがデータをいかにわかりやすく見せるか、というフェーズで競争を始めています。例えば、Apple Watchの場合には、中長期的に取得したデータをiPhoneの「ヘルスケア」アプリの「トレンド」として、変化の傾向が把握できるようになっています。「今月は先月よりも平均睡眠時間が長いです。」のような改善結果が見えることで、取り組みによる効果を確認でき、達成感やモチベーションの維持に繋がりやすいです。

この手の機能は、各メーカーともに今後も拡充していくと思うので、新製品登場のニュースなどを目にした際には、注目してみると良いと思います。

▲Apple Watchで測定し、iPhoneの「ヘルスケア」アプリでその変化の傾向を知る、というのが定番の使い方だ

▲Apple Watchで測定し、iPhoneの「ヘルスケア」アプリでその変化の傾向を知る、というのが定番の使い方だ

鏡を見て、肌に異常がないか、寝癖がないか、とチェックするように、スマートウォッチを使えば、自身の運動習慣や睡眠習慣などを客観視できます。

ただし、スマートウォッチは無理して装着し続けなくてはいけないものでもない、と筆者は思います。面倒だから使わない、汗が不快だから外して寝る、という時期があってもOKです。

一方で、ちょっとした体調変化を感じとった際には、その変化を可視化する手軽なツールとして心強いものです。手持ちのスマートフォンと相性の良い製品を選ぶもよし、価格重視やバッテリー持ち重視で選ぶもよし。また、昨今増えてきた指に装着する「スマートリング」の選択肢や、ガーミンが発売したアームバンド型の製品などを使うのも良いでしょう。

「なんだか、少し疲れたな」と思った際には、そんなガジェットに手を伸ばしてみることが、何かを変えるきっかけになるかもしれません。

>> 特集:“休む”を知る

<取材・文/井上 晃>

【関連記事】

◆進化が止まらない!最新機能を体験できるスマートウォッチ5選【GoodsPress 上半期 AWARD 2025】

◆「SOXAI RING」を使ってわかった! スマートウォッチよりスマートリングが向いている人とは

◆これ、血圧計で心電図も取れるスマートウォッチなんです!

- Original:https://www.goodspress.jp/columns/705208/

- Source:&GP

- Author:&GP

Amazonベストセラー

Now loading...