【“休む”を知る】#1

「ちゃんと寝たのに、なぜか疲れが取れない」

「休日に何もせず過ごしても、回復した気がしない」

そんな“なんとなくの疲れ”を抱えている人、多いですよね。でもその疲れ、もしかすると“休み方”を間違えているせいかもしれません。

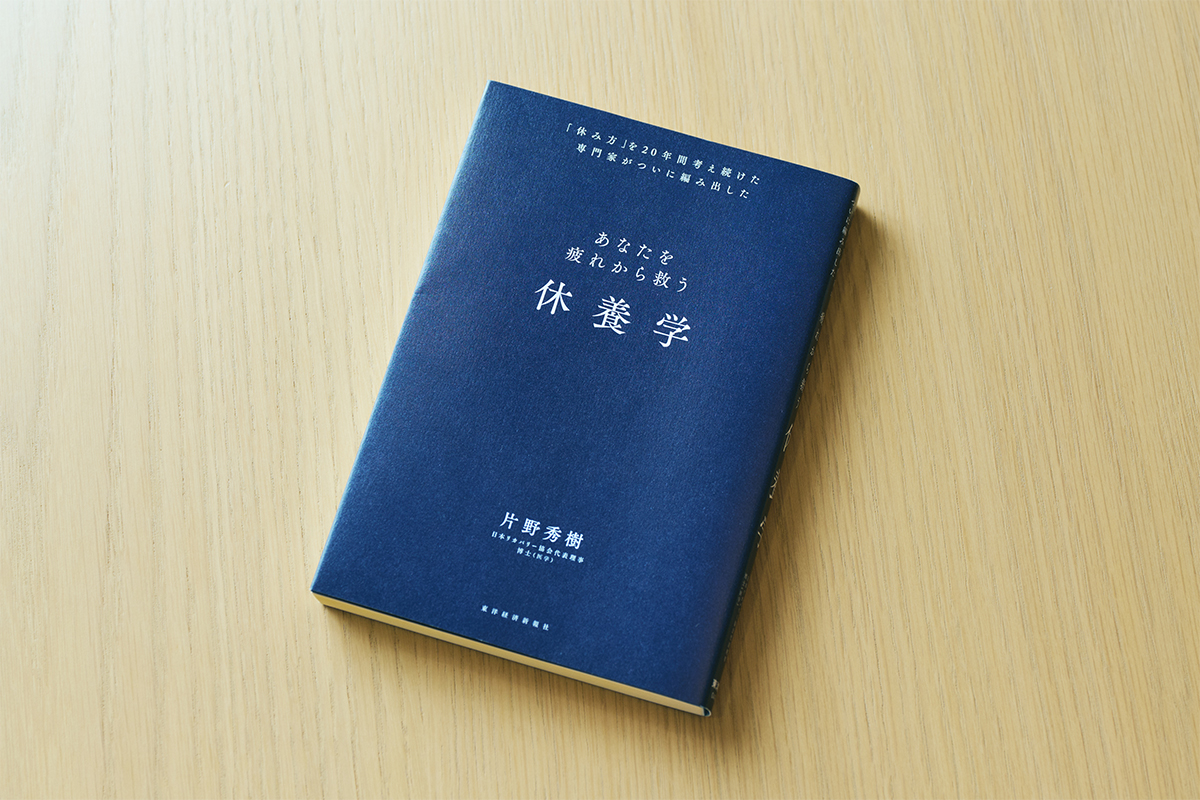

今回話を聞いたのは、『休養学:あなたを疲れから救う』の著者であり、医学博士・片野秀樹さん。

“休むことを学問として研究している人”です。

▲片野秀樹(かたのひでき)/医学博士。一般社団法人日本リカバリー協会代表理事、及び株式会社ベネクス執行役員。東海大学大学院医学研究科修了。著書に『休養学:あなたを疲れから救う』『疲労学:毎日がんばるあなたのための』(いずれも東洋経済新報社)などがある

▲片野秀樹(かたのひでき)/医学博士。一般社団法人日本リカバリー協会代表理事、及び株式会社ベネクス執行役員。東海大学大学院医学研究科修了。著書に『休養学:あなたを疲れから救う』『疲労学:毎日がんばるあなたのための』(いずれも東洋経済新報社)などがある

■「休養学」が生まれた経緯

「健康なのに疲れてる人を救いたい」。そんな思いから、「休養学」は生まれました。

運動学や栄養学はあるのに、休養だけを専門に扱う学問が存在しない。その“空白”に気づいたのが、当時、東海大学で研究をしていた片野秀樹さんです。

「健康な人が『疲れてる』って言っているのに、それを説明できる学問がどこにもなかったんです。だから“ないなら作ろう”と、自分たちで立ち上げました」

こうして生まれたのが「休養学」。疲労・睡眠・心理・社会関係など、心と体の回復を多角的に研究する“休むための科学”です。

■「疲労」と「疲労感」は別もの?

「疲労は、身体的・精神的な能力が落ちた状態。疲労感は、“その不快さ”を脳が感じている状態。つまり、まったく別のものなんですね」と片野さん。

特に問題なのが、現代人が“疲労感”だけをマスキング(覆い隠す)してしまうことなんだそう。片野さんはその危うさを、こう指摘します。

「カフェインや気合いで“疲れた気がしない”状態をつくっても、体の中では確実に疲労が進行しています。結果として、どんどんパフォーマンスが下がっていくんです」

私たちはいま、「疲れていること」にすら気づけなくなっている。片野さんが現代を“疲労社会”と呼ぶ理由は、そこにあります。

■休むとは“止まること”ではなく、“次に動くための準備”だ

休むとは、何もしないことではない。片野さんはそう断言します。

「多くの人は“休む=止まること”と考えていますが、実際は“次に動くためのリカバリー”なんです」

この言葉こそ、片野さんの定義する「休養」の本質です。

「休養とは、次のアクションに向けて整えること。いわば“攻めの休養”なんです。体を止めても、頭の中が働き続けていたら休めません。まずは心と体をオフにしてリセットすること。そのうえで、自分から積極的に休みを取りに行く意識が大切です。そうした能動的な姿勢を、私は“攻めの休養”と呼んでいます」

■「攻めの休養」を実践する前に知っておきたい“7つのタイプ”

休養学では、「休養」を7つのタイプに分類しています。

・休息タイプ:睡眠や安静など、体を休める

・運動タイプ:軽い運動で血流を促す

・栄養タイプ:消化器官を休ませ、エネルギーのバランスを整える

・親交タイプ:人・自然・動物などと関わることで心を整える

・娯楽タイプ:好きなことに没頭する

・造形・想像タイプ:創造的な活動や瞑想によって精神的にリフレッシュ

・転換タイプ:環境や思考を切り替える

「はじめからすべてを網羅する必要はありません。まず“自分に合う休み方”を知ること。そしてそれを意識的に実行すること。それが再現性のある休み方です。」

片野さんはさらに、これらを組み合わせることの大切さも強調します。

「たとえばスープを飲むだけなら“栄養タイプ”の休養ですが、冷蔵庫にある食材を使って作ると“栄養+造形・想像”になり、それを誰かと一緒に作れば“栄養+造形・想像+親交”になる。さらに、散歩がてら近くの公園で飲めば“栄養+造形・想像+親交+運動”にもなるんです」

つまり、休養とは“自分に合う回復の型”をつくりあげること。それだけなく、ひとつの行動を少し工夫するだけで、休養の質はグッと高くなります。

■日本人が“休めなくなった”本当の理由

ここまで聞くと、気になるのは「なぜ日本人は休めなくなったのか」ということ。その背景には、長く続く文化的な価値観があると片野さんは言います。

「日本は“休まないこと”が美徳になってしまったんです。およそ明治時代から続く“勤勉”の文化が、いつの間にか“常に頑張るべき”という呪いになっている」

そして現代は、スマホによって“余白の時間”すら奪われる時代。ちょっとした待ち時間でさえ、無意識にSNSを開いてしまう。

「信号待ちでもスマホを見てしまう。そのたびに交感神経がオンになってしまうんです」

片野さんは、それを“余白の喪失”と呼びます。そして、この「余白を取り戻すこと」こそ、現代人の休養で最初に取り組むべき課題だと語ります。

■“よく働く人ほど、よく休む”はホント

先述の通り、休むことは“怠けること”ではなく、むしろ「次の仕事のための準備」だと片野さんは言います。

「スポーツ選手も、トレーニングと同じくらいリカバリーを大事にしています。それは私たちも同じ。オンを100%出すには、オフを意識的に取らなければいけないんです」

“よく働く人ほど、よく休む”。それが、パフォーマンスの高い人に共通する考え方です。

■“モノ”でつくる休養のスイッチ

「私はリカバリーウエアを着て寝ます。それで『これを着たら休む時間だ』と脳が覚えるんです」

こうした“スイッチ化”によって、休養モードに入りやすくなるといいます。そのほか、香り、音楽、照明など、五感を刺激するアイテムを上手に使うのも効果的だそう。

「ですが、大事なのは効果を過信しないこと。あくまで“休養モードに入る”という合図にする。それが、モノとの付き合い方の正解です」

モノを“頼る”のではなく、“使って整える”。この意識が、休養上手への第一歩なのかもしれません。

■これからの時代は「休み方のリテラシー」を“学ぶ”時代へ

私たちは勉強の仕方や働き方については事あるごとに学んできました。けれど、“休み方”は誰も教えてくれなかったのではないでしょうか。

片野さんが提唱する「休養学」は、そんな空白を埋めるために生まれた学問。“健康なのに疲れている”という現代人の矛盾に向き合い、休むことをもう一度、科学的に見直すきっかけを与えてくれます。

今日からできる小さな休養から、少しずつ実践してみてください。

>> 片野秀樹(@98gaku_katano)

>> 特集:“休む”を知る

<取材・文/若澤 創(&GP) 写真/田中利幸>

【関連記事】

◆寝るときのイヤホンこそANC対応に! Ankerの寝ホン「Soundcore Sleep A30」が良く分かってる

◆秋の夜長にじっくりと贅沢な時間を。香水のように香りが移ろいゆく日本酒「暁霞」は大人の趣味時間にうってつけ

◆今までのEMSヘアブラシに満足できなかったすべての人へ。iumの「EMS ヘッドスパ」はパワーが違う

- Original:https://www.goodspress.jp/features/704256/

- Source:GoodsPress Web

- Author:GoodsPress Web

Amazonベストセラー

Now loading...