【達人のプラモ術】

イタレリ

「1/32 F-104 スターファイター A/C」

どーもご無沙汰ぶりの「達人のプラモ術」です。&GPがGoodsPress Webへと名前が変わったこのタイミングで本連載も内容を一新、プラモデルの楽しさ、面白さをお伝えするという点は変わりませんが、より解りやすく注目のモデルやハウツー等を紹介していこうと思います。これからも「達人のプラモ術(改)」にお付き合いの程よろしくお願い申し上げます。

さて「達人のプラモ術(改)」第1回となる今回のテーマは“塗装”です。プラモデル製作とは切っても切り離せない塗装。それも難易度が高いと言われるナチュラルメタル(塗装されていない金属)の質感再現を、ビックスケールキットでチャレンジしてみました。

長谷川迷人|東京都出身。モーターサイクル専門誌や一般趣味雑誌、模型誌の編集者を経て、模型製作のプロフェッショナルへ。プラモデル製作講座の講師を務めるほか、雑誌やメディア向けの作例製作や原稿執筆を手がける。趣味はバイクとプラモデル作りという根っからの模型人。タミヤ公式YouTubeチャンネルなどでもハウツーレビューを

長谷川迷人|東京都出身。モーターサイクル専門誌や一般趣味雑誌、模型誌の編集者を経て、模型製作のプロフェッショナルへ。プラモデル製作講座の講師を務めるほか、雑誌やメディア向けの作例製作や原稿執筆を手がける。趣味はバイクとプラモデル作りという根っからの模型人。タミヤ公式YouTubeチャンネルなどでもハウツーレビューを

■プラモデルの楽しさは塗装にあり!塗装とは色塗りではなく質感再現のテクニック!

プラモデルには、組みあげる楽しさ以外に、スケールモデルやキャラクターモデル、フィギュアなどジャンルを問わず、リアルなあるいは個性を活かした塗装を施す楽しみがあります。

塗装は乱暴に言うと「キットの指示に沿って指定の色を塗っていけばいいんだろ」ってことなんですが、近年のプラモデルは精度、完成度も高く、また考証面でも充実しており、細かな塗装指示もなされていて、それはそれでビギナーモデラーにとってはありがたくはあります。けれども達人的には、指定されたとおりにパーツに色を塗っていくのは、塗装ではなく「色を付けるだけの立体塗り絵になっちゃう」と思っております。

ちょっと考えてみてください。例えばあなたが製作しているプラモデルのパーツが黒で塗りなさいと指示されていたとします。

もちろん間違いではないですが、色を塗る前にひと呼吸おいて、黒く塗る実物のパーツがどんな質感を持っているかを考えてみてください。

同じ黒であっても、タイヤのようなゴム、黒い樹脂、カーボンなんかも黒ですし、排気の汚れ,煤の黒なんてのもある。スチールに黒のペンキを塗っている場合もありますよね。つまり黒と言っても様々な素材があり、そしてそれぞれ微妙に質感が異なる。同じ黒でも色調が異なります。

例えばタイヤ場合、濃いグレーで塗ったほうが黒を塗るよりもタイヤらしく見えます。同じように金属では、シルバー一色で済ますのではなく、アルミ、鉄、銅、チタンといった素材や質感の違いを色で表現します。

詰まるところ塗装は、色を塗るのではなく、素材の持つ質感を表現するためのテクニックなんですね。

■悩み多きはナチュラルメタルの再現

大戦機や1960年代から1970年代ごろの戦闘機、爆撃機の飛行機モデルによく見られたナチュラルメタルの機体。迷彩塗装などが施されておらず、ジュラルミンやアルミ、チタンといった金属素材がギラリと輝いて見えて、これがまたスケールモデル的にも見栄えがする魅力的な存在でした。

無塗装ナチュラルメタル戦闘機や爆撃機が多かったのは、やはりアメリカ。第二次世界大戦の中ごろまでは機体に迷彩塗装が施されていましたが、戦局が有利になる後期になると、まぁ機体重量の低減とか迷彩塗装の手間が大変って理由もあるのでしょうが、「P-51マスタング」「P-47サンダーボルト」「P-38ライトニング」「B-17爆撃機」などギラギラ輝く派手なナチュラルメタルの機体が多くなります。ちなみに海軍機は戦中戦後も塩害を防ぐために機体は塗装されていました。

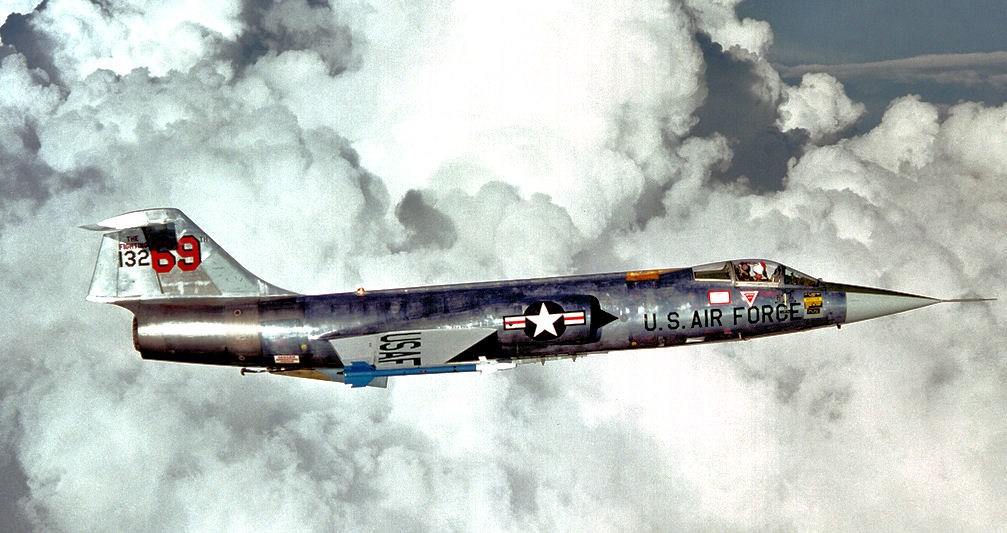

▲アメリカ空軍の「F-104 スターファイター」。陽光を浴びて輝く機体のアルミ、ジュラルミンの質感がよくわかる。エンジンの熱で焼けたテール回りの外板などにも注目

▲アメリカ空軍の「F-104 スターファイター」。陽光を浴びて輝く機体のアルミ、ジュラルミンの質感がよくわかる。エンジンの熱で焼けたテール回りの外板などにも注目

▲これは高高度記録用に改造された「NF-104」だが、機体表面が磨き上げられているのが分かる。パイロットは「ベル X-1」で世界初の音速突破を果たしたチャック・イェガー

▲これは高高度記録用に改造された「NF-104」だが、機体表面が磨き上げられているのが分かる。パイロットは「ベル X-1」で世界初の音速突破を果たしたチャック・イェガー

■塗装で無塗装を再現する?

こうしたナチュラルメタルな機体は、スケールモデル的に見栄えが良いこともあって人気があります。当然ながらナチュラルメタルの質感は塗装で再現します。無塗装の金属を塗装で表現することになるワケですね。とはいうものの、この無塗装ナチュラルメタルというヤツがなかなかに難題で、再現に悩まされたモデラーは多いんです。

ひと昔前までは模型用塗料の種類も限られており、金属色もそれほど多くありませんでした。銀色といっても、言うところの塗った銀であり金属感を出すのは大変。白や黒、茶を加えることで明度と色調を変えたシルバーを自作して、パネルごとにシルバーの色調を変えることで金属感を強調したり、アルミの微粉末(商品名「こすって銀san」)を塗布する、裏に糊が付いた薄いアルミ箔(商品名「メタルック」)を張り込んで金属感を再現するという強者もおりました。

しかしながら、前者はメッキのような属感出るものの定着性がなく、触っていると取れてしまう。また上からの塗装ができない。後者はシワが入りやすく扱いが難しい、といった問題もありました。

▲ウェーブ「こすって銀san」(1980円) ツヤありの下地塗装面に、セットに含まれる魔法の黒い粉を柔らかな布や脱脂綿でこするだけでメッキ調の金属管が再現できる。ただし素手で触れると塗布面がくすんでしまう。上から塗装ができないので要注意

▲ウェーブ「こすって銀san」(1980円) ツヤありの下地塗装面に、セットに含まれる魔法の黒い粉を柔らかな布や脱脂綿でこするだけでメッキ調の金属管が再現できる。ただし素手で触れると塗布面がくすんでしまう。上から塗装ができないので要注意

▲モデラーズ「メタルック」(※現在は生産終了。中古で入手は可能) 裏側に糊が塗布されたシール状の極薄金属箔。塗装では表現しにくい金属表現に使用できる。ただしシワが入りやすく扱いには慣れが必要だった

▲モデラーズ「メタルック」(※現在は生産終了。中古で入手は可能) 裏側に糊が塗布されたシール状の極薄金属箔。塗装では表現しにくい金属表現に使用できる。ただしシワが入りやすく扱いには慣れが必要だった

■メタル調塗料の進化で実現できたナチュラルメタルの質感

近年、模型用塗料は大きく進化しており、ラッカー系、水性、アルコール系など、国内外の各種塗料で高品質な金属感を再現可能になりました。ムラのない均一な塗装を再現できるエアブラシの普及もそれに貢献していると思います。

■ナチュラルメタルが美しい「F-104 スターファイター」を製作

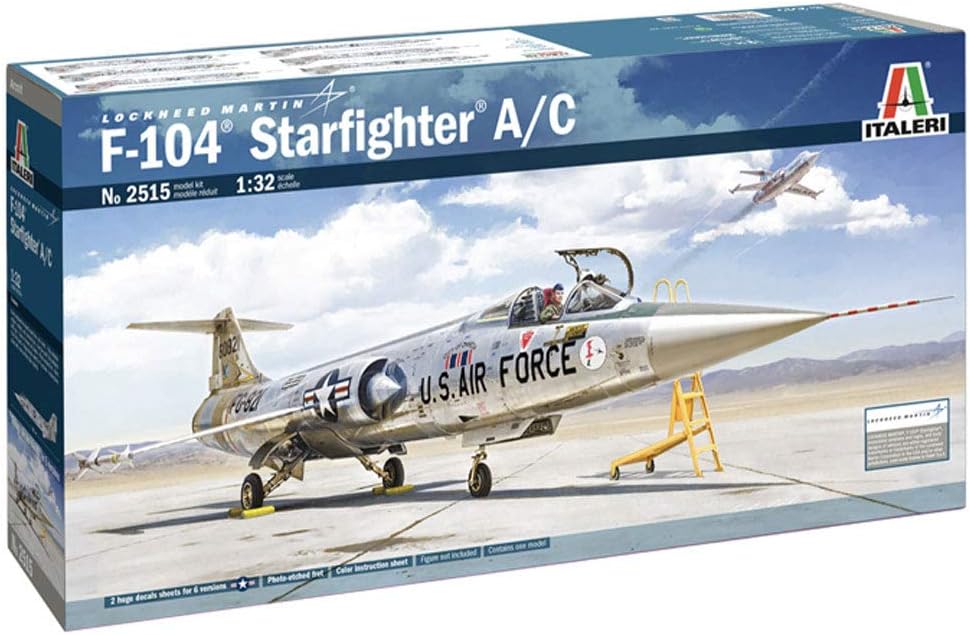

今回製作したのはイタレリ製「1/32 F-104 スターファイター A/C」。55年程前に発売されたキットですが、完売状態で長らく入手困難でしたが、イタレリ製品の輸入販売をおこなっているプラッツから再販されました。A/C型は無塗装が映えるアメリカ空軍仕様で、キットには6種類のデカールが付属しています。

イタレリ

「1/32 ロッキード F-104 スターファイター A/C」(17600円)

■「F-104 スターファイター」とは

1950年代に登場した第2世代のマッハ2級ジェット戦闘機で、エンジン直径ギリギリまで絞り込まれた胴体に短い矩形の主翼、垂直尾翼上端に配された水平尾翼、搭載されたゼネラル・エレクトリック社の強力なJ79型エンジンを一基搭載し、 当時見るものに強烈なインパクトを与えた機体です。

初飛行は1954年。その高速性能からアメリカ同盟国や友好国の多くで採用されるベストセラーとなり、航空自衛隊でも採用されていました。当時日本国内では、F-104の高速性能とミサイルのようなスタイルから『最後の有人戦闘機』と称され(三菱がライセンス生産を行っていたこともあり、空自の整備現場では“三菱鉛筆”とも呼ばれていました)、1986年まで防空任務の第一線で活躍。国内のライセンス生産された機体を含めて230機が運用されています。

1960年代に勃発したベトナム戦争のほか、第二次、第三次印パ戦争等の実戦に投入され、イタリア空軍の機体が退役する2004年まで半世紀渡り活躍し続けました。皮肉なことにアメリカでは、アビオニクス(航空電子機器)の拡張性に乏しいことや、航続距離の不足などの問題から1969年に全機退役しています。

■実機の鏡面のような質感をいかに塗装で再現するか

今回は塗装にポイントを絞っているので、キットはほぼストレートに製作しました。コクピットと射出座席のみ、レジン製のエジェクトシートを奢っています。

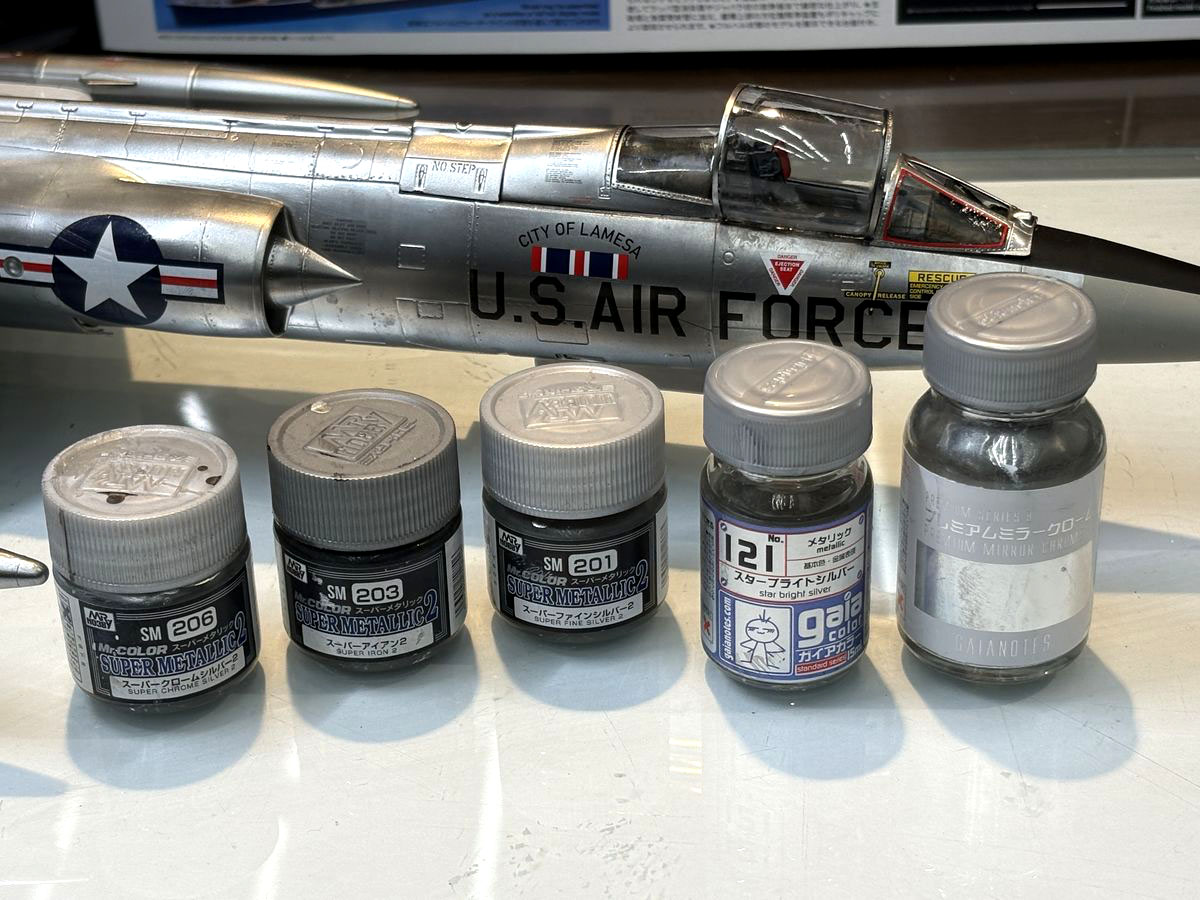

実機の写真を見ると、機体にもよりますが、まるで鏡面仕上げのように磨き上げられています。これを塗装で再現するために、メッキ調の仕上げになる模型用塗料、ガイアノーツ「プレミアムメッキシルバー」をメインに、Mr.カラー「Mr.メタルカラー2」をブレンドした塗料を使用しました。「プレミアムメッキシルバー」だけで塗装すると完全なメッキ調になり逆の意味で不自然になってしまうため、Mr.カラーの「Mr.スーパーメタリック2(スーパークロームシルバー2)」を20~30%ブレンドすることで、磨き上げられたアルミの質感を得ています。

まずツヤアリ黒のサーフェイサーで下地塗装。そこにブレンドしたメッキシルバーをエアブラシで重ねています。

乾燥時間をしっかりと取り、実機写真を参考にしながら機体のパネルごとにマスキングを施し、Mr.カラー「Mr.スーパーメタリック2」のスーパージュラルミン、スーパーアイアン2などを適時ブレンドして色調を調整したカラーで塗り分けています。

塗装面を乾燥させたのち、エナメルの墨入れ塗料で軽くウォッシングを施してパネルラインを強調しています。

▲鏡面に近い仕上げは、下地のわずかな研ぎ傷も目立ってしまう。今回、インテーク周りの継ぎ目処理で手こずり、なかなか傷が消えず、結果4回塗装をやり直している

▲鏡面に近い仕上げは、下地のわずかな研ぎ傷も目立ってしまう。今回、インテーク周りの継ぎ目処理で手こずり、なかなか傷が消えず、結果4回塗装をやり直している

▲塗装後、エナメルでのウォッシングでパネルラインを強調し、ギラギラしすぎない使い込まれたきた機体の外板を再現

▲塗装後、エナメルでのウォッシングでパネルラインを強調し、ギラギラしすぎない使い込まれたきた機体の外板を再現

▲エアブレーキから後ろの胴体外板がエンジン熱でやや茶色がかっているのがF-104なので、調合した焼色で丁重に塗り分けている

▲エアブレーキから後ろの胴体外板がエンジン熱でやや茶色がかっているのがF-104なので、調合した焼色で丁重に塗り分けている

▲キットは固定武装のM61A 20mmバルカン砲が再現されているので、アクセスカバーをオープン状態で製作

▲キットは固定武装のM61A 20mmバルカン砲が再現されているので、アクセスカバーをオープン状態で製作

▲エアブレーキも開状態とした

▲エアブレーキも開状態とした

▲アメリカ空軍のF-104は迎撃任務用に、主翼端にAIM-9サイドワインダーを装備している機体が多いのだが、個人的にはF-104は大型の翼端増槽がいちばん似合うと思っている

▲アメリカ空軍のF-104は迎撃任務用に、主翼端にAIM-9サイドワインダーを装備している機体が多いのだが、個人的にはF-104は大型の翼端増槽がいちばん似合うと思っている

▲主脚カバーは開いて脚を出したあとは再び閉まるので、これが正解

▲主脚カバーは開いて脚を出したあとは再び閉まるので、これが正解

▲キットはコクピット後部の電子兵装ベイも再現されている。キャノピーは現用機では珍しい横開き(手動!)となっている

▲キットはコクピット後部の電子兵装ベイも再現されている。キャノピーは現用機では珍しい横開き(手動!)となっている

■悩ましきはクリアーによるオーバーコート塗装

塗装の乾燥後にデカール張りでフィニッシュ。通常であればデカール保護のためクリアーでオーバーコートするのですが、銀塗料の質感が変質するリスクを防ぐために、今回はクリアーによる塗装を行っていません。

▼今回ナチュラルメタルの再現で使用した塗料

▲ガイアノーツ「GP-07 プレミアムメッキシルバー」(1320円)※ラッカー系

▲ガイアノーツ「GP-07 プレミアムメッキシルバー」(1320円)※ラッカー系

▲ガイアノーツ「メタリックカラー 121 スターブライトシルバー」(385円)※ラッカー系

▲ガイアノーツ「メタリックカラー 121 スターブライトシルバー」(385円)※ラッカー系

▲GSIクレオス「Mr.カラー スーパーメタリック2(スーパークロームシルバー2)」(352円)※ラッカー系

▲GSIクレオス「Mr.カラー スーパーメタリック2(スーパークロームシルバー2)」(352円)※ラッカー系

▲GSIクレオス「Mr.カラー スーパーメタリック2(スーパーアイアン2)」(352円)※ラッカー系

▲GSIクレオス「Mr.カラー スーパーメタリック2(スーパーアイアン2)」(352円)※ラッカー系

▲GSIクレオス「Mr.カラー スーパーメタリック2(スーパージュラルミン)」(352円)※ラッカー系

▲GSIクレオス「Mr.カラー スーパーメタリック2(スーパージュラルミン)」(352円)※ラッカー系

▲GSIクレオス「Mr.カラー スーパーメタリック2(スーパーステンレス2)」(352円)※ラッカー系

▲GSIクレオス「Mr.カラー スーパーメタリック2(スーパーステンレス2)」(352円)※ラッカー系

▲GSIクレオス「Mr.カラー スーパーメタリック2(スーパーファインシルバー2)」(352円)※ラッカー系

▲GSIクレオス「Mr.カラー スーパーメタリック2(スーパーファインシルバー2)」(352円)※ラッカー系

■ナチュラルメタル塗装のススメ

今回はビッグスケールのF-104を使い、ナチュラルメタル(無塗装金属)の機体を塗装で再現してみました。

ナチュラルメタルの機体は、

銀塗装の楽しみが広がりますよ。

さて『達人のプラモ術』次回は何を作りましょう? 乞うご期待です!

>> [連載]達人のプラモ術

<製作・写真・文/長谷川迷人>

【関連記事】

◆「世界一醜い軍用機」と呼ばれたフェアリーガネットを製作!【達人のプラモ術<フェアリーガネット>】

◆2023年最も話題の最新キット、タミヤ「F-35B ライトニングII」を製作!【達人のプラモ術<F-35B ライトニングII>】

◆華麗なるアメリカ海軍飛行展示チーム「ブルーエンジェルス」をF-4JファントムⅡで製作!【達人のプラモ術<F-4JファントムⅡ ブルーエンジェルス仕様>】

- Original:https://www.goodspress.jp/howto/705614/

- Source:GoodsPress Web

- Author:GoodsPress Web

Amazonベストセラー

Now loading...